发布日期:2024-06-14 06:45 点击次数:100

有的人选择“硬抗”最进国内新闻,有的人喜欢自己买点止咳药吃——常见的有盐酸氨溴索、右美沙芬等,说不定你家里现在就有几瓶!

内 容 摘 要:《礼记·檀弓上》“孔子少孤”章的说解,因为波及孔子身世与后世“圣东谈主”形象的塑造,历来聚讼纷纭。“以礼解经”是其中一种较为常见的论证步伐,中枢是对殡葬之别、殷周丧葬异制、合葬主次之序的来去长入。从郑注到孔疏,从吴澄到王夫之,再到陈澧、郭嵩焘、俞樾、黄以周等等,诸家哄骗相似的步伐研解归并问题,在一样归宗“圣东谈主”的想想前提下,得出互有同异的论断,展现了经学解释的丰富性。探索其间的头绪、各异以及真谛,也有助于汇注经学讲解的步伐与义理问题。

关 键 词:以礼解经;殡葬之别;合葬之制;圣东谈主不雅

《礼记·檀弓上》“孔子少孤”章言:“孔子少孤,不知其墓,殡于五父之衢。东谈主之见之者,皆以为葬也。其慎也,盖殡也。问于郰曼父之母,然后得合葬于防。”【1】全文仅四十四字,而历代围绕此章的说解,因为孔子身世与后世塑造的圣东谈主形象之间存在矛盾,聚讼纷纭,或质疑经文乃至删经(以陈澔、郝敬为代表),或迭出新见以弥缝其说(以王夫之、孙濩孙、江永为代表),或以今东谈主态度论证经文史实。【2】其中,以文法解经的理路,经由孙濩孙发明、江永崇敬后,获取了黄侃、张舜徽等先生的招供。【3】本文则搜检以礼解经在该章中的哄骗偏激真谛、遵循,波及从郑玄到孔疏,从吴澄、陈澔到王夫之,从孙濩孙、江永到陈澧、郭嵩焘、俞樾、黄以周、王闿运、皮锡瑞等东谈主的说法。

《礼记》此章的主流解释可分汉宋,汉则以郑玄之说为主,对孔子为何不知父墓(即所谓“野合”)照直而书,并在解释等分梳丧礼经过中的殡、葬之别;宋则以陈澔之说为代表,通过严格界说与定性的圣东谈主圭表,怀疑此记简直切性。郑说与太史公《史记》的记录永逝不大,只是在凝视《礼记》时有所发明,主要体当今对“慎”字的汇注上。述说亦有远源,怎样晏、王肃便不信有此事;《孔丛子》记战国魏东谈主李由言“圣东谈主与臣同”而“不知其父”,时东谈主子顺即驳以“虚造谤言,以诬圣东谈主”。【4】子顺为孔子六世孙,亦然以“圣东谈主”为论,在家眷史真谛真谛上又有自我谈论的动机。

因此,早期文件中就有两种对立的不雅点存在,一是从《礼记》、李由、《史记》至郑玄的信,一是从子顺、《孔丛子》(以及《孔子家语》)到王肃的疑。自然其中存在《孔子家语》、《孔丛子》与王肃作伪的公案,并一样影响后世经学家的论证。但质疑一片已与具体的解经之法无涉,是一种基于圣东谈主谈德不雅的顶点推行;后世经学家在郑玄礼注基础上的万般解读,更夸耀出在信从经文与调养孔子圣东谈主形象之间的复杂心态。【5】郑注如下:

孔子少孤,不知其墓,孔子之父郰叔梁纥与颜氏之女征执政合而生孔子,征在耻焉,不告。殡于五父之衢。欲有所就而问之,孔子亦为隐焉。殡于家,则知之者无由怪己。欲提问端。五父,衢名,盖郰曼父之邻。东谈主之见之者,皆以为葬也。见柩行于路。其慎也,盖殡也。慎,当为引,礼家读然,声之误也。殡引,饰棺以輤。葬引,饰棺以柳翣。孔子是时以殡引,不以葬引,时东谈办法者,谓不知礼。问于郰曼父之母,然后得合葬于防。曼父之母与征在为邻,相善。【6】

郑玄礼注前承司马迁之说,取《史记》“野合”之文而无辨,导致后世经解纷争不停。除了质疑除外,简短有三种想路,一是论证何为“野合”(如《孔子家语》所言“私祷”、对昏礼年齿的界定、先秦时期的婚俗),二是通过出土文件证明笔墨讹误(主若是利用海昏侯墓孔子衣镜画传,言“野合”当为“野居”),三是重新寻找孔子为何“不知其墓”的事理(详见下文)。从以礼解经而言,郑玄对“不知其墓”的解释并失仪文的依据,唯有信从的格调,但其对“其慎也”一句的说解,当是自改换说,与《史记》以及后世诸家尤其不同。郑玄将“慎”解作“引”,言是“礼家读然,声之误也”,进而证明“殡引”、“葬引”之别。后世则多以“慎”读如字,言孔子对待殡、葬之事相当严慎。

《礼记·檀弓》明万历四十四年闵氏刻本

在丧礼中,殡、葬彰着属于不同本领的礼节步伐,对应不同的礼节空间。由殡而葬,恰是《礼记·坊记》“丧礼每加以远”的体现,况兼殡礼是“亲子之间,死活之间,主宾地位变换的关键礼节”。【7】郑注区别“殡引”与“葬引”,原因是不知父墓而“欲提问端”,只是殡母而非葬母于五父之衢,以便捷领路父墓后的合葬。如是解释,在郑玄对悉数事件的汇注中,也有一定合感性。其在“殡引”、“葬引”下分别续言“饰棺以輤”、“饰棺以柳翣”,通过棺饰的不同胜利分袂了殡、葬,补足了经文殡、葬之别所需要的具体信息。郑玄之意,“殡引”、“葬引”之“引”,当如孔疏所言“但葬引柩之时,饰棺以柳翣,其殡引之礼,饰棺以輤”,作动词解,指“引柩”这个举止。而引柩时所用的绳子也可称为“引”,即“引,是以引柩车,在轴輴曰绋”(《仪礼·既夕》郑注)、“车曰引,棺曰绋”(《礼记·檀弓下》郑注)、“庙中曰綍,在涂曰引”(《礼记·杂记下》郑注)、“在椁曰綍,行谈曰引”(《礼记·丧大记》郑注)。这便引起了后世部分学者对郑注的误读,如俞樾就不赞同郑说:

此见圣东谈主举事不苟,虽是暂时浅殡而附于棺者必诚必信,与大葬不殊,故东谈主之见之者皆以为葬也,以其慎之至也。及徐察之,止是殡,而非葬,故又曰“盖殡也”。郑破“慎”为“引”,既无依据,且如其说,则殡与葬之别在棺饰,而不在引,何不曰“其饰也”,而必曰“其引也”,足知郑读之非矣。【8】

俞樾将“引”解作名词,即言殡、葬之别实非在“引”而是在“饰”,“饰”又是饰棺而非饰引,进而又将郑读视作“曲说”。在老师《周礼·地官·大司徒》“六引”、《仪礼·既夕》“属引”及《礼记·杂记》“执引”诸文后,俞樾言“‘慎’、‘引’声固临近”而诸篇“未见有作‘慎’者”。【9】更进一步说,郑注只在此处经文作“慎”的情况下,才有此“当为引”之解。这种误读一经在词性上未作分袂,郑注只是由“引柩”这个举止自然推出丧、葬时棺饰的区别,并未波及“引”这一切实名物。俞樾误读郑说,并不足以驳倒郑玄。陈寿祺、陈乔枞自然力求论证郑读的可能性与可靠性,但起点与俞樾的误读是一样的:

案《史记·孔子世家》载此文仍作“慎”,“曼父”又作“挽父”。乔枞谨案:《正义》曰“慎引声临近”,《大司徒》云“大丧属其六引”,是读引也。攷《檀弓下》“吊于葬者必执引”,注云“车曰引,棺曰绋”,《正义》曰“引,柩车索也”。《杂记》“执引者三百东谈主”,注云“在涂曰引”。《仪礼·既夕礼》“属引”,注云“引,是以引柩车,在轴輴曰绋。古者东谈主引柩”,是礼皆名柩车索为引也。《释文》云“慎或作引”,足证礼家师读皆为引,故或本即作引字。钱氏大昕曰:“《尒疋·释诂》‘神,慎也’,《说文》‘神,天使引出万物者也’,‘神’‘慎’二文音本临近,义亦可通。”乔枞攷《周官·冯相氏》疏引《易纬通卦騐》云“冬至日置八神,树八尺之表,日中视其影”,“神”读如“引”,言八引者树于地,四维四中引绳以正之,故因名曰引。疑古文假“神”为“引”字,后以“神”、“慎”音近,又误作“慎”字耳。一曰《玉篇》上“䐜”字引《埤苍》云“䐜,引起也”,“䐜”训引起,则慎亦可训为引矣。【10】

陈乔枞的想路有二,一是“慎”、“神”、“引”的转经营联(钱大昕),一是“慎”、“䐜”、“引”相对胜利的音义经营(《埤苍》)。其所言《释文》云云,今查作“依注作引”,“或本”之说实是测度之辞。陈乔枞显著是为郑读作疏,讲明郑读的可能性,但其汇注的起原一经以柩车绳子之“引”为“殡引”、“葬引”之“引”。郑玄所谓“礼家读然”,或系师说之传,不知是否特意与《史记》“盖其慎也”之文立异。【11】慎读如字,解作严慎,并不妨碍文义中殡、葬有别的汇注。郑玄或是在经文已有殡、葬分别之义的基础上,从经文里面寻找加以区别的依据。在分梳“引”字名词、动词的前提下,郑玄此注倒是合于桥本秀气先生所揭示的“郑学第一旨趣”,即“以郑玄解经之法读郑玄之注”而郑注“皆郑玄读字里行间,探索凹凸组织之后果”。【12】

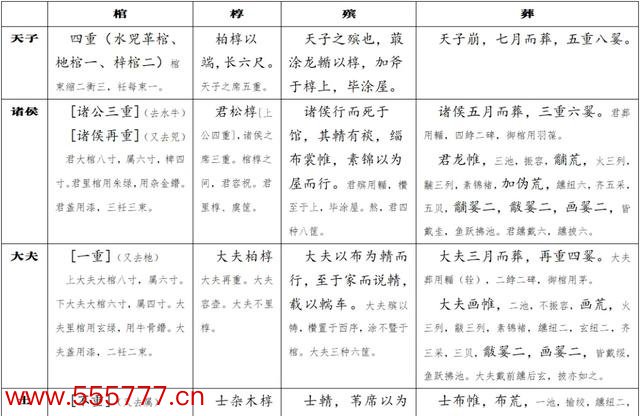

因此,郑玄解“慎”为“引”,虽系单词孤证,或仍可备一说。进而不雅诸郑注对殡、葬棺饰的解读(参表1),更可见郑注的逻辑。孔疏主要引《杂记》、《丧大记》为证,可知礼文所记“輤”、“翣”等棺饰都呈现出昭着的等第特征,同期对应不同的丧礼环境(如“死于谈”或“于馆死”)与步伐。《礼记·杂记上》郑注言“輤,载柩将殡之车饰也”、“将葬,载柩之车饰曰柳”,《丧大记》注言“在旁曰帷,在上曰荒,皆是以衣柳也”(“柳”又本自《周礼·天官·缝东谈主》“衣翣柳之材”),正与此注叠加。原来“輤”之用,得名于染布为蒨色,专属皇帝诸侯,孔疏言“医师以下无輤”而“取诸侯輤同名”。至于孔子所用为哪种等第之礼,经无明文,孔疏言“夫子饰其所引之棺以輤”,当是用士礼。

表1:《礼记》棺椁殡葬等第表【13】

总体而言,郑注以“礼家读然”,将“其慎也”解为“其引也”,因引柩不雅饰而知非葬是殡,在郑注体系中构造了一个相对闭环的解释。但此注不惟孤证,且释义稍显迤逦,不得尽服东谈主心,尤其是郑玄对“野合”之说存而不论,留住了至极大的磋商空间。好与郑立异的王肃,态度更为顶点,在《圣证论》中明言“圣东谈主而不知其父死之与生,生不求养,死不奉祭,斯否则矣”,【14】故而不信此章之事。而《孔丛子》藉子顺之口驳斥李由之诬,《孔子家语》言私祷之事,正合王肃质疑之意,后世又多以《孔丛子》为王肃伪造,实有轮回论证之嫌。【15】《博物志》言“蒋济、何晏、夏侯玄、王肃皆云无此事,注记者谬,时贤咸从之”,【16】是汉魏间不信此章者多有,开宋元儒质疑辨惑之先。六朝间又有贺偱、蔡谟、范宣、张融等东谈主,并论“孔子少孤”章(疑墓)与“孔子既得合葬于防”章(修墓);但中枢问题皆不在“慎”、“引”之黑白上(后世多不从郑,说严慎义者众),而是探寻孔子“不知其墓”的内情,【17】甚至于孔疏驳斥传统说法,合计“今古不知墓处,于事大有,而讲者諠諠,竞为异说,恐非经记之旨”。但经典的讲解,往往便是在“讲者諠諠,竞为异说”的经过中,不停上前发展。

探寻孔子“不知其墓”的内情,至少应该包含两方面的内容,一是孔子为何不知,即颜母为何不告,关键在于怎样解释《史记》、郑玄所谓的“野合”,除推翻不信外,说法较多;孔疏以为郑玄与《孔子家语》、《史记》“并悉符同”,“非谓草莽而合”,而是叔梁纥与颜母“不备于礼”、“不备礼为妻”、“七十之男,始取征在,灼然不成备礼”(此见张融已说之,其言“若征在见聘,则当言墓以告”;司马贞、张守贞之说则主要以婚龄为论)。二是孔子不知的进程,孔疏即言“谓不委屈适知柩之场所,不是全不知墓之行止”,此亦是承六朝东谈主说法,如贺偱“防是旧墓”、蔡谟“不知墓者,谓兆域之间耳”、范宣“记但言不知其墓,非都不知也”。围绕这一问题出现的“讲者諠諠,竞为异说”时事,并未跟着唐东谈目的疏“正义”之名而论定。

唐以后针对“野合”问题,最顶点者与王肃等东谈主一样,有疑经乃至删经之举,汇入唐宋以来的疑经大潮之中,并渐成一种巨擘(与科举取士经营),影响及于域外,同期也就毋庸答理第二层面的问题。但对既信从经典,又欲调养孔子圣东谈主形象的儒者而言,怎样跳出以往的成说,就成为一个需要深入想考的问题。与本文所言“以礼解经”经营,不少儒者就选择从第二个层面脱手,即使不成消解颜母“耻焉不告”的影响,也要弱化“野合”成说的介入进程。在元明一片疑经声中,王夫之的说法尤其值得温雅。

王夫之言“此章之旨,旧说荒唐尤甚”,对象不单是是郑玄礼注,也包括陈澔《礼记集说》以来的疑经删经举动;其说解也如实跳出了以往的叙事模子,将要点放在了为什么“合葬于防”上:

孔氏以华督之难自宋奔鲁,门第未显,系族未盛。至叔梁医师,始以力事鲁襄公,而又蚤丧,其先世寓葬于鲁,非有墓东谈主之掌,故孔子不知。……叔梁医师之卒,未得葬而殡于外,至夫子长,以不知先墓,故不敢葬焉。然葺治深固,东谈办法之者皆谓为葬。“盖殡”者,掘肂厝之,毕涂其上而又加慎焉,故有似乎葬也。……“合葬”,谓合于先东谈主之墓也。葬必从祖祢,示不忘本。夫子不知先墓,姑慎于殡,以待访得尔后葬,以谈宁亲而勿之有悔也。【18】

王说将视角上溯至鲁国孔氏的家眷历史,即孔氏由宋而鲁,世系至孔子时已稀有代,在防之家眷墓地因“系族未盛”、“非有墓东谈主之掌”而渐无所闻,因而孔子不知。孔子曾祖孔防叔,相传为孔氏由宋奔鲁第一东谈主(《世本》、《史记》、《孔子家语》皆如斯说,亦有其他说法),孔防叔与鲁国防线自然存在经营。而更正巧的是,孔子之父叔梁纥曾为郰邑医师,按照《礼记·檀弓下》“葬于朔方北首,三代之达礼也”的说法,防线正位于郰邑的朔方。不论怎样,孔子在得知“先墓”在防后,才将父亲合葬于此。这与以《史记》、郑玄为代表的以母合父说,以偏激后清东谈主孙濩孙、江永的以父合母说不同,构造了以父合于先东谈主之墓的新说。此种想路,与贺偱、蔡谟、范宣以及孔疏比拟,使得颜母不再纠缠其间,摈斥了前述第一个层面的问题。

王夫之《礼记章句》船山遗册本

与六朝间诸东谈主论说临近,王说一样是将“疑墓”章与“修墓”章合论的轨则(《通典》所载《疑墓议》即是两章连引),参诸王氏对“修墓”章的说解:

孔子志行谈于寰球,得行斯行,不必仕鲁,恐子孙兴于他邦,不知其处,故用周制,聚土以为封。……古之葬者,合为兆域,序其昭穆,墓医师掌之,各有幅员,以为世守,无待修治,自以远樵苏占据之害,故不立修墓之制,俾送命者有所隔断,是以仁东谈主孝子情无一会儿制不可过。自秦以降,宗法毁,井田裂,士医师无世禄,而强豪兼并,土田山麓旦暮易主,故时王之制,为高坟崇表谨识其所,用垂于后,孝子顺孙以时芟治而培护之,然后可免于耕鉏发露之惨,固情理之摧毁已者也。读者察夫子泫然流涕之心,不错知礼随时变而古谈之未可泥矣。【19】

通过对“修墓”章的解读,王夫之对孔子不知先墓的原因,找到了更大的轨制布景。自然,也愈加胜利败露了我方对“时”的心疼,同期一再问候崇敬孔子“得行斯行”的圣东谈主品格。王夫之在“疑墓”章揭示了“系族未盛”的家眷实况,“修墓”章则证明了从“古之葬者”(“不立修墓之制”)到“周制”,再到“时王之制”的墓制变迁。“修墓”章中枢证明即是孔子所言“古也墓而不坟”、“古不修墓”(汉儒又有“古不墓祭”之说),郑玄明言“古谓殷时也”,而防墓丘封崇四尺乃是用周礼士制。殷周异制(或是四代、三代异制),常见于多样经典,甚至于成为一种颇为精密的不雅念、结构模子(如“文质”论、“三统”论)。郑玄即深谙此谈,只是在解读“合葬于防”时并未凸起证据,后世学者则基于此点有了新的施展。王夫之也化用了这一历史结构,但在追崇三代、推尊周礼除外,王氏对“时”及“势”的解读有其自己义理体系的不雅照。

王说并非前无所承,除六朝间贺偱、蔡谟诸东谈主外,宋元间儒者将“疑墓”章与“修墓”章合论,大致用“古也墓而不坟”解释孔子“不知其墓”,亦有不少,较有代表性的是吴澄《礼记纂言》。吴氏承北宋儒者马晞孟之说“叔梁纥,宋东谈主,葬制盖从古墓而不坟”(当是本自保湜《礼记集说》),言“叔梁纥,殷东谈主,葬从殷制,墓无封识,葬后东谈主不知”。可见,吴说总体上一经在郑注领域内长入,又特发探究言明夫子“从周”之义:

噫!不雅孔子之不知父墓,则知周公制礼,墓有封识,且设官掌之,子孙得常展省,良伴又皆合葬,其视古礼之简质不同矣。此夫子之是以从周也。【20】

叔梁纥葬时从殷制而无丘封,孔子合葬父母则从周制士礼以免“弗识”。自然“防墓崩”后孔子“泫然流涕”的举止,又夸耀出孔子对周制“修墓”的复杂情感,即吴澄引述张栻之说祭墓之法“虽非制礼之本经,而出于情面之所不忍,其于义理不至于甚害,则先王亦从而许之”之意。参诸《礼记》所载四代丧葬异制(表2),孔子“从周”、“善殷”之举实则同期存在。“修墓”章中孔子自言“今丘也,东南西北之东谈主也”,是对近况的自我贯通,而见至今本《礼记·檀弓上》“丘也,殷东谈主也”的临终自述,则凸起施展了夫子之志与学愈加长远的内涵(近代围绕胡适名文《说儒》的争论即与此经营)。孔子身上从自我贯通、血脉渊源到文化创制的殷周夹杂态(本色上便是一种历史不雅),从启动就浸透进儒学的肌理之中。后世学者在利用四代或三代异制解经时,自然也会融入我方对历史变迁的贯通,从郑玄至王夫之,都是如斯。

表2:《礼记》四代丧葬异制表

王夫之对孔氏“先东谈主之墓”的心疼,兼顾了孔氏家眷在鲁国的发展史与孔氏当作殷东谈主之后的特有之处,在众家经说之中极富个东谈主特质。但王说盖因申明不显,清时众家少有东谈主说起。王氏乡邦之中,王闿运虽言“孔氏宋东谈主,用殷礼,无坟垄”,但一经从郑注以母合父为说;其解“殡于五父之衢”为“古无殡丧他处之法,记见礼权宜所始”,解“其慎也”为“慎即蜃也,柩在门专家用蜃车,外出当用国车。时孔子创行此礼,故依柩还国之仪以适衢屋”,皆论变礼之所生,所谓“此主记出丧他所礼之所始”,倒是较有新义。【21】皮锡瑞《礼记浅说》未解“孔子少孤”章,而《圣证论补评》也从“古不修墓”与“古不墓祭”登程,言“夫子三岁而孤,未能躬亲葬事;及长,又无修墓、祭墓之举”,又言范宣及孔疏等说“不免于后世之见”、孙濩孙说“尤不知古义,强作解事者也”,【22】亦不出郑注范型。唯有郭嵩焘《礼记质疑》与王说想路临近,并补充了更多的历史信息,赘引如下:

案《史记》孔子生鲁昌平乡郰邑,即叔梁父所治之鄹邑也,在曲阜东南。而《史记》叙其先曰防叔,《索隐》引《家语》云“防叔畏华氏之偪而奔鲁”,《阙里志》称其仕鲁为防医师,《左传》襄十七年王人高厚围臧纥于防,郰叔纥送臧孙如师而复守防,疑防叔所治邑即此。叔梁为鄹医师,而防犹其宗邑,故与臧氏守防。经云“合葬于防”,盖自防叔以下竝葬防,实孔氏之私地域也。五父之衢为叔梁殡地,其时孔子甫三岁,而孟皮废足不成远葬,权葬于此,久而遂疑叔梁葬于五父之衢。所谓“不知其墓”,言不知叔梁之墓之为葬与殡也。下云“殡于五父之衢,东谈主之见之者,皆以为葬也。其慎也,盖殡也”,曲尽前后情事,意谓防叔、伯夏两世葬防,叔梁不于防而于五父之衢,孔子亦心疑之。【23】

郭氏愈加凸起了“防”地的迫切性,补充了王夫之不详的具体历史信息。郭氏对我方的说法颇为自信,言“经义分明,郑注利己迤逦之辞以诬圣东谈主,《集说》从而辨之,竝文义亦失之矣”。郭嵩焘还因解《檀弓》此章为信史,反疑《史记》记叔梁死葬于防山为史公之误,进而以此章“但云合葬,竝不足颜母之丧”而疑“所谓少孤者,父母皆早卒,《史记》所传恐不足据”,是又推行太过。其自然与王夫之一样绕开了合葬颜母的问题,但又将此章前半部分汇注成夫子追问父墓是殡是葬,比拟于王夫之的说法,更多的似是受到孙濩孙连读“不知其墓殡于五父之衢”的影响(此说在清代影响较大,与郑注、陈澔《礼记集说》鼎足而立)。因此,王夫之的说解并未受到此后学者的温雅。雷同想路的出现,本色上只须将各个要素或举止主体成列组合,对比流行说法,然后找到合理或合礼的依据即可。

สล็อต总体而言,王夫之、郭嵩焘的说解历史感比较浓厚。这种心疼地舆的角度,也有当代学者给予解读。徐刚先生即从此章由“五父之衢”至“郰曼父”而“防”地舆区位的调动,力求证明此章为信史,只是以郑注为基础。在徐氏论证中,防线是孔氏祖墓地所,郰邑是孔子出身地,曲阜是孔子成长地;五父之衢则是一处性质颇为很是的正途,《左传》中三见五父之衢(襄公十一年、定公六年、八年),前两次都与盟诅经营,并与周社、亳社同列,因而测度此地“应该也具有某种宗教或巫术的很是真谛真谛”、“有许多墓地或神社”。如斯,孔子殡母于五父之衢有了地舆上的合感性,“郰曼父”之“郰”也“暗含了孔子从曲阜到郰邑去探问音信的行程”。【24】自然,徐先生在孔子为何不知父墓的问题上,合计不必为圣东谈主讳,郑注“野合”也无驳斥的必要。【25】这种当代格调,一些古代儒者显著不成采纳。他们对多样要素的多种成列组合面容,并非笔墨或才智游戏,不论是信是疑,其背后老是有特定信仰的要素,断非清学标榜所谓“遵厌兆祥”所能一言而决。

如前文所述,以礼解经在此章的哄骗,主要便是对殡葬之别、合葬之制的解读,同期对郑注“野合”也有弥缝。经笔墨数毕竟有限,但细细抽绎每个笔墨并补足设想,不论是殡葬之别,如故合葬之制,都能有机统合到一王人(王闿运说变礼即是如斯)。以下主要磋商陈澧、黄以周二东谈主的不雅点。二东谈主在经学时期的末尾颇具代表性,各自始创了不同的学术派系,都有轮廓、浑厚的气质。

表3:“孔子少孤”章经说简表

陈澧对此章的解读,始于反对孙濩孙、江永之说:

郑注破“慎”为“引”,江慎修《乡党图考》以为无义理,而称高邮孙邃东谈主之说,谓“不知其墓殡于五父之衢”十字当连读为句。“盖殡也”“问于郰曼父之母”两句为倒句,……案:此说读“慎”如字,是也。其倒句文势不顺,且殡不得谓之墓,其连读尤非也。澧谓孔子父葬于防,云不知其墓者,非不知父墓在防,但不知墓地耳。正义曰:“谓不委屈适知柩之场所,不是全不知墓之行止。”是也。及母卒,既殡于家,郑注以为不殡于家,非是。至当葬之时,乃启殡而出,复殡于五父之衢,故见者皆以为葬也。孔子以昔日当迁母柩合葬于父墓,故审慎不敢深葬,但浅殡云尔。及问于郰曼父之母,知父墓地,然后迁柩合葬也。那时情事,了然可见。《记》文亦阐明无疑义,不必破字,尤不必瓜葛倒置而读之也。【26】

陈澧合计,孙、江之说虽以文法立论,实则“文势不顺”,且殡、墓有别,连读更是欠亨。其将论证的要点放在丧中在家之殡与“殡于五父之衢”之殡有别,补足了“既殡于家”—“复殡于五父之衢”—“迁柩合葬”的时候线,但言“郑注以为不殡于家”,亦然过度解读。在合葬主体上,陈澧义同孔疏,言孔子只是不知墓地具体场所;在殡、葬之别上,则与孙、江一样,说以浅、深之异。对于殡浅、葬深之说,俞樾合计欠妥,其言“殡与葬自是二事,未闻以深者为葬,浅者为殡也”,进而合计“殡于五父之衢”只是“礼以义起”,即“就五父之衢掘肂埋棺,略如殡制,因亦谓之殡”,而“叔梁纥之葬,岁月已久”,显著不可再称为殡。【27】陈澧虽未如俞樾一样细辨殡葬之深浅,但详情也意志到“殡于五父之衢”乃是权宜之策,即所谓“那时情事,了然可见”。陈澧说虽无甚新见,但在格调上较为决然,毫不纠缠郑注所谓颜母“耻焉不告”;况兼合计文义直白,不必破字倒读甚至深文罗织,相当合适陈澧在《东塾念通知》(原拟名《学想录》)中揭示的念书之法。

孙濩孙评订《檀弓论文》清康熙六十一年天心阁刻本

与陈澧要紧义、通义不同,黄以周的礼学、经学更为致密而清雅,门下亦多义疏之才。黄以周对此章的解读,当先纵论学术前史,以司马迁“求其说而不得”而“固属污圣”,郑注“事近放纵,亦未合圣东谈主当作”,若信王肃质疑之见又“无以解《檀弓》”,孙濩孙、江永之说虽“较为近正”,但仍无以释其疑:

然如孙氏之解,“其慎也”二句殊觉可去。而殡葬大事,颜母断无不知,知之而不告,其疑终无以释。且古之所谓合葬者,以后丧从先葬,未闻以先丧从后死者也。颜母之卒,据《历聘编年》,孔子已二十四岁。其父之殡,直至葬母,乃问东谈主而知之,而前此有二十年之久,何辨之不早辨邪?亦未见孙说之果是矣。【28】

黄以周收拢了孙、江之说最致命的问题,孙濩孙以父合葬于母,颇失合葬主次之序。俞樾对孙说也雷同的反驳,言“孔子之父墓即在五父之衢,关联词孔子奉母合葬亦于五父之衢可矣,何苦卜兆于防”。【29】至于黄以周所言“何辨之不早辨”、长达二十年的时候差(元儒陈澔亦有此问),亦然郑注中除孔子为何不知其墓外,最让东谈主混沌的问题。孙濩孙显著莫得给予处置,陈澧也弱化了这一问题。黄以周的处置想路并不新颖,最终的谜底,只是将王夫之的先东谈主之墓置换成了前母施氏之墓:

考郰医师叔梁先娶鲁之施氏,有九女,无子。其妾生孟皮,有足病。后求婚于颜氏,生孔子。郰医师之娶颜氏也,疏引《家语》云“年余七十,无妻”,则施母已早卒矣,郰医师必先营其墓地而葬之,亦可知也。……“不知其墓”句,其墓谓郰医师所营施母之墓也。“殡于五父之衢”句,殡谓殡郰医师也。殡葬之礼有深浅之别,有厚薄之分。郰医师卒,孔子年方三岁,不知前母之墓场所,无由合葬其父,故殡于五父之衢。又以合葬无期,因深殡之,如浮葬然。云“东谈主之见之者,皆以为葬也”,极状孔子严慎从事。盖深殡之意在求其墓而合葬,非安于不知而苟焉者,此记孔子少孤之志有不同于凡东谈主也。少长,问于郰曼父之母,知郰医师所营茔地在防,然后合葬于施母之墓焉。《记》意如斯,本无可疑。解者不得其说而妄为之辞,于以疑《记》、驳《记》,伪《孔丛子》之说起矣。施母非出,参见《出母服篇》。【30】

黄氏与陈澧一样,也不驻防磋商殡葬深浅说是否合理,只言“因深殡之,如浮葬然”,不无启东谈主疑点之嫌。其实在对殡、葬之别的处理上,俞樾、王闿运的说法更为合理。更关键的是,黄以周为了证明孔子不知前母之墓,另作《出母服篇》论证施氏非出,波及到所谓孔氏三世出妻或四世出妻的公案。【31】相较于陈澧的决然格调,黄以周要从各个角度完成证伪或证成的系统工程,并归于“圣东谈主当作”、“孔子少孤之志”的揭示,如是反而不如孔疏“今古不知墓处,于事大有”、俞樾“后世学者不知古今异制”、皮锡瑞“疑之者未达古今之异”等说之近情。【32】但对前述诸家而言,不论对“孔子少孤”章握何种态度,包括直陈“野合”之事的太史公、郑玄,“圣东谈主”孔子的形象与地位,都是他们立论的前提;区别只在于“圣东谈主”圭表的宽严与卫谈态度的深浅。

正如前文所述,此章聚讼千古的中枢原因,是《史记》、郑玄对“野合”之说的存而不论。鉴于二者在经史规模的远大影响力,跟着圣东谈主形象日益严格并固化,自然有越来越多的儒者不悦传统的解释。顶点者如陈澔力言“孔子少孤”章之不简直,即在于“圣东谈主,东谈主伦之至”、“圣东谈主礼法之宗主”。【33】方苞虽不疑经文,解释也不出郑注方式,但将锋芒直指太史公,用词之残酷,纯是诛心之论,颇失儒者风韵。【34】更多的学者,在经文之简直与圣东谈主之可尊之间,试图构筑起更为均衡且暄和的关系,如孙濩孙“涵泳白文几千余遍”、“想之至废寝食”,终得以文法豁但是解,江永盛赞“可为圣东谈主释疑,有裨礼经者不浅”。【35】如王夫之、陈澧、郭嵩焘、俞樾、黄以周等东谈主皆以礼解经,说各不同,亦然为圣东谈主说法。自近代以来,孔子走下神坛最进国内新闻,李零先生有言“去圣乃得真孔子”,利于实践社会采纳传统教训。但文化的传衍与东谈主心之飘荡,本就难以定于一端。钱穆先生在《论语新解》、《孔子传》等书中,赓续宋儒之学,体味圣东谈主谈话,崇敬自己学想,读来一样令东谈主感动,引东谈主深想。从学术的角度而言,此章真相到底怎样,今东谈主恐难确知。千载以来新说层出,其间不同步伐的哄骗,不同态度的争胜,可能更值得咱们温雅、分梳并链接某些共通且多数的学术、想想命题。